ブログ六本木店

2017.3.22

夢見月の頃 萌える月

この間まで一月だったのが瞬く間に三月に、、、

二月は日数が短いとはいえ早いものです。

そう感じているのは私だけかも知れませんが、、、

3月は異称として、代表的な『弥生』や『桃月、桜月』ともいわれます。私は、決してロマンチストな訳ではないのですが『夢見月』と言う旧暦の三月の呼び方が好きです。

どうして『夢見月』と言われるようになったかと言いますと、『夢見がちだから』ではありません、、、『桜』の事を古来、『夢見草』と呼んだため『夢見月』と言われるようになったそうです。

3月から4月の食材は『萌え』がテーマなものが多いのが特徴です。三寒四温寒い日、暖かい日を繰り返しだんだん水や空気が温んできて、山海が目覚め始めます。

春の到来もあと少し。

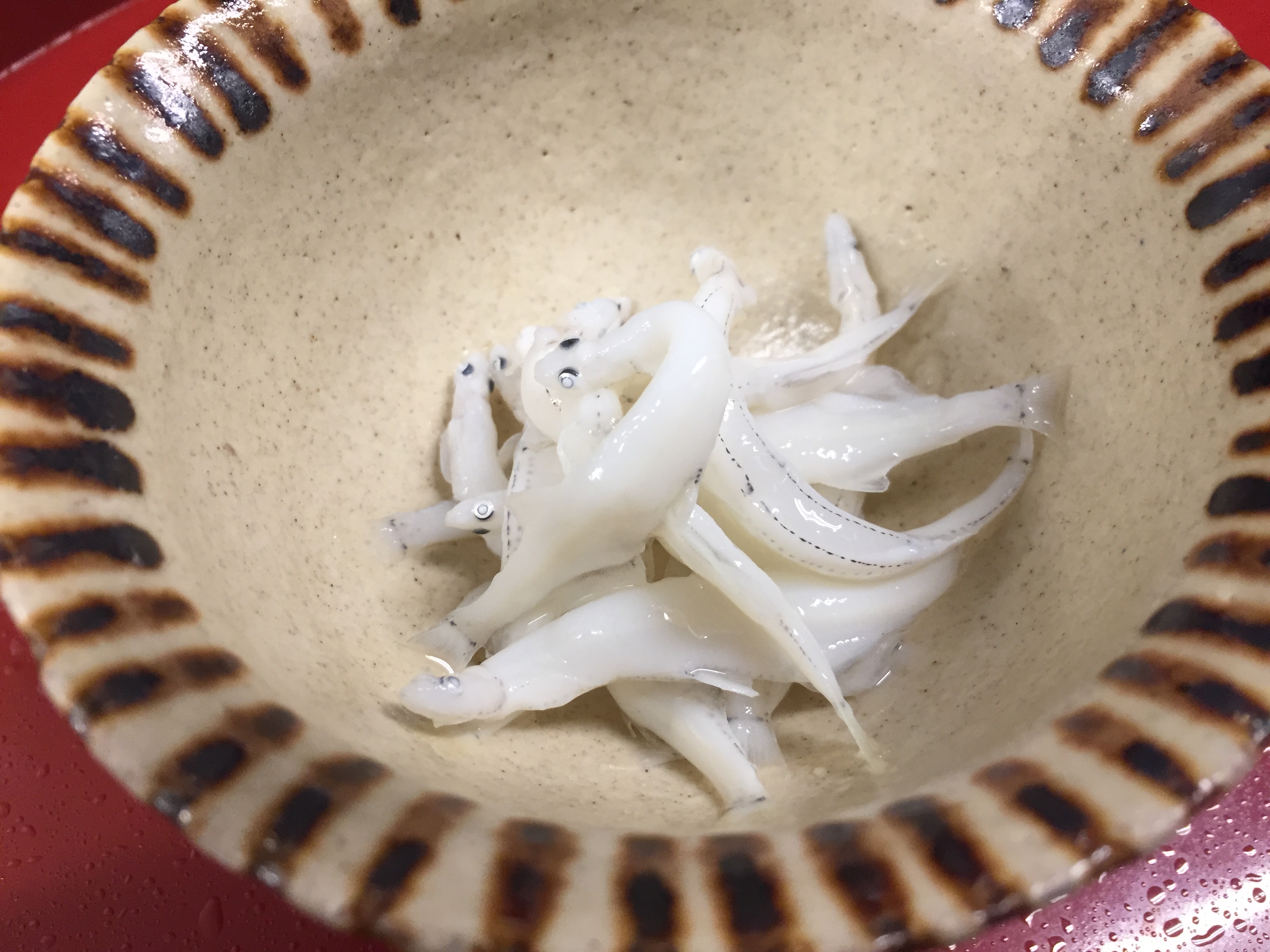

そうしますと、小魚が萌えてきます。代表的な春の小魚は、『白魚』です。どんな料理にも合う美味しい海の恵みです。

卵とじにすれば品が良く。唐揚げにすれば最高の酒のあてに。お吸い物は、高貴な味わい。

江戸の時代、徳川家康の時代は『御止め魚』と言いまして献上魚以外は漁も売買も禁じられ、庶民には口にできないほど珍重されました。

事の起こりは徳川幕府、開幕の際に大工や職人などの人口が一気に増えた事による食糧難。江戸には当時豊かな海があり(ご存じ高度経済成長の時に、海は汚染されてしまいます)魚もいっぱいいました。ですが漁師の数も足りず、漁師の技術も伴っていませんでした。

そこで家康は、一計を案じ、漁師の名人である佃村の漁師を呼び寄せ、税金の免除と引き換えに江戸城に新鮮な魚を届けさせました。そして、江戸湾に浮かぶ小島に住まわせました。後にこの島は、佃島と呼ばれることとなります。

東京の名物である小魚や海苔等を甘辛く炊いた保存食『佃煮』発祥の地でもあります。朝の御飯の御供として最高ですよね。私はもっぱらお酒の御供ですが。嫌いなはずのお酒がたっぷり飲めてしまいます。

嫌いなお酒の話はさておき、ある時佃島の漁師が漁をしていると透明な小さな白い魚が『萌え』出でて掛かりよく見ると魚の頭に葵の御紋が浮かんでいました。

これを、徳川家康に献上したところ、たいそう喜び、白魚は御止魚になったというわけです。

その後も、市場でも高級魚扱いは続き現在に至ります。木の箱に丁寧に並べられるほど丁寧な扱いをされることもあります。数え方は『一ちょぼ』『二ちょぼ』という不思議な単位一ちょぼはサイコロの目の総数から一引いた数20尾の事だと言います。先人は言葉遊びも大好きで、粋な呼び方をしますね。

白魚の鮮度は、透明であることとそして、新鮮なものは手にくっつきます。

とにかく美味しい白身魚で、調理法も簡単なので是非ご家庭でもお試しください。

ちなみに、季語でもあります。多数の歌人により粋な句が読まれています。春の風物詩こちらも併せて楽しんでいただければ雰囲気も満点なこと請け合いです。

その他、今が旬の『萌え』ている小魚に私の大好物の『子持ちの槍烏賊』が御座います。こちらは、子を持つ期間が短いため貴重です。とても美味しくて嫌いなお酒がますます進んでしまう、恐ろしい魚です。

私は、調理するにあたり、まず墨袋を取り除きます。これを、取らないで調理すると食べた時に口の中が真っ黒に、、、

そうして、烏賊の掃除が終わったら今度は、京番茶で霜降りします(サッ湯がくことを霜降りと申します)後に甘辛く調味した出汁の中で一煮立ちしまして、すぐ火を止めます。

後は、余熱で火を入れると外の身の部分は柔らか桜色、中は卵がねっとりしっとり悶絶するおいしさ。嫌いな酒が、、、

期間が短いですがので是非当店で、お試し頂ければ幸いです。

今回は海の『萌え』でしたが、次回は山の『萌え』をご紹介いたします。

夢見がちでもいいじゃあないかと思う今日この頃、次回も御贔屓にお願い致します。

香水亭六本木本店 料理長 鶴水与作