ブログ六本木店

2017.8.30

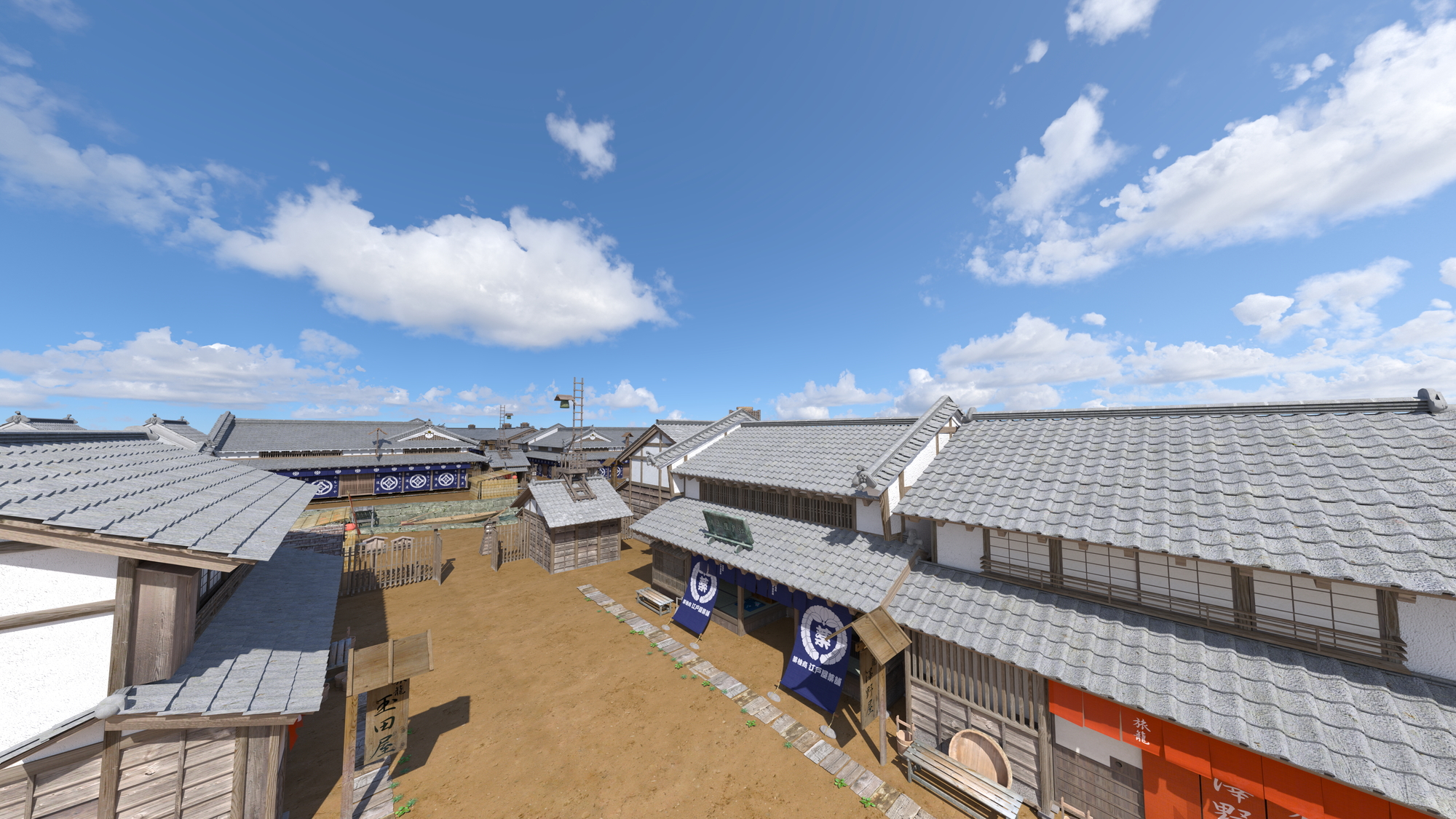

江戸時代の涼の取り方

現在では当たり前となっているエアコンですが、「もしエアコンがなかったら・・・」と想像したことはあるでしょうか?エアコンどころか扇風機もなかった江戸時代は、どのようにして人々は涼んでいたのでしょうか。

本日は、江戸時代の涼の取り方をご紹介していきたいと思います。

夏の涼の取り方

現代ほど暑くはなかったとしても、やはり夏は暑いものですよね。そんな夏の暑さを乗り越えるために、江戸時代の頃の涼の取り方として、自然の風と水が欠かせないものでした。

最も暑さの厳しい日中は、夏の日差しを葦簀(すだれのようなもの)で遮りながら、外で打ち水をして涼しい風が室内を通るように工夫していたそうです。

さらに、見た目にも涼しくするために鉢に水を入れて中を泳ぐ金魚を鑑賞したり、水に浮かべて冷やした夏野菜やスイカなどを食べたりするなど、「水」を上手に活用していたのです。

そうはいっても、やはり日中は非常に暑かったために、ずる休みをしてふて寝をしたり、湯屋でぐずぐず時間をつぶしたりしていた庶民もいたようえす。

夏に涼を求めて人々がが集まるのが、川や池といった水辺でした。川のほとりや池の周りを歩いたり、その周辺を吹く涼しい風に当たったりと、皆それぞれ暑さをしのぐために工夫をしていまようですね。

打ち水について

江戸時代に涼をとる方法として、打ち水が挙げられますが、もちろん現代でもこの方法は有効です。

打ち水とは、道や庭先などに水をまくことを意味します。

打ち水は、涼をとる手段だけでなく、場を清める神道的な意味合いもあり、玄関先などへの打ち水は「来客への心遣い」であるともされているのです。

最近でも、東京都などといった都市部のヒートアイランド対策として、一斉に打ち水を行うという計画もあります。

また、打ち水に関しては、政府も地球温暖化対策キャンペーンの一環として奨励しているようです。 これらのようなキャンペーンでは、環境に配慮して、水道水を使うのではなく風呂などの残り水を使用するものもあります。

江戸時代の涼をとるための食事

江戸時代の頃は、火を使う際はかまどを使用するため、夏のご飯の準備は大変な作業だったようです。そのため、米を炊くのは朝の1回だけで、暖かいご飯を食べることができるのは、朝食だけだったと言われています。

現代とは異なり、この時代の人々は夜明けと共に起き、日暮れと共に寝るのが一般的でした。

他の季節と同様に、夏の時期も朝の江戸の長屋は、朝食の支度の音でにぎやかになります

江戸時代の朝食によく登場するのは、納豆や豆腐です。現在でも夏によく食べられていますよね。

近年は、エアコンやアイスなどで涼をとっていますが、昔のように扇子や打ち水で涼をとってみるのも悪くないのかもしれませんね。

当店では、すき焼き、しゃぶしゃぶをはじめ、様々な旬の食材を使った料理をご用意しております。是非一度当店自慢の料理をお召しあがりになってみてはいかがでしょうか。

皆様のご来店心よりお待ちしております。